Quelques applications des lasers femtoseconde

peut être utilise de l espace pour le gang stalking ( harcelement en reseaux ).

Dossier - Les lasers de puissance à impulsions ultracourtes

On

trouve aujourd’hui des lasers un peu partout autour de nous : dans les

films de science-fiction bien sûr, mais aussi dans l’industrie pour

découper ou percer des matériaux, dans les lecteur de CD, dans les

télémètres lasers ou les bistouris des chirurgiens. Il existe autant de

types de lasers que d’applications : continus ou impulsionnels, de

toutes les couleurs, avec des longueurs d’ondes allant de l’ultraviolet à

l’infrarouge, produits dans des gaz, des liquides, des cristaux, des

semiconducteurs…

DossiersLes lasers de puissance à impulsions ultracourtes

Les lasers ultrabrefs ont la particularité de concentrer l'énergie de leurs impulsions dans un temps très bref... et donc de fournir une très grande puissance pour une énergie raisonnable.

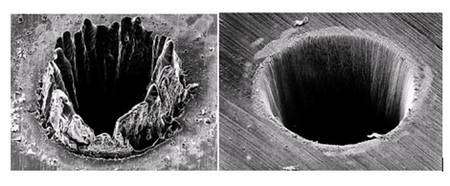

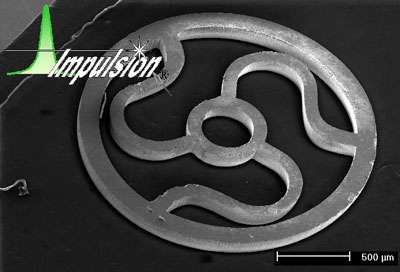

1 - Un laser pour découper

Une impulsion de 100 fs n'a pas le temps de chauffer a matière qu'elle illumine. Cet avantage est très intéressant pour réaliser un usinage laser de précision.

Le laser est couramment utilisé depuis plus de 20 ans pour l'usinage, en particulier pour découper ou percer des matériaux.

Mais les lasers classiques chauffent la pièce à découper, ce qui limite

la précision de la découpe. En particulier, les bords du trait de coupe

sont souvent marqués d'un bourrelet dû à la fusion du matériau (photo ci-dessous, à gauche).

De plus, en chauffant le matériau, puis en le refroidissant très

rapidement en un point précis, on peut faire apparaître des contraintes

locales qui peuvent le fragiliser.

Au contraire, un laser femtoseconde

vaporise directement le matériau. La découpe est donc beaucoup plus «

propre », donc plus précise : on obtient par exemple des bords de

découpe plus nets, ou des trous plus profonds sans qu'ils ne

s'élargissent lors du percement, comme le montrent les images

ci-dessous. Cette découpe « propre », sans formation de bulles ni de débris, a un grand intérêt, et en particulier en chirurgie de l'oeil ou du cerveau, où le laser femtoseconde est de plus en plus utilisé.

2 - Mesurer des polluants

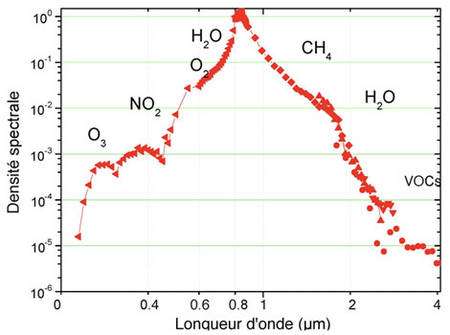

L'intensité des impulsions laser femtoseconde de grande puissance permet d'élargir le spectre initial du laser. L'impulsion laser modifie l'indice de réfraction sur son passage, et en retour, sa fréquence est modifiée : on appelle ce phénomène l'automodulation de phase. On génère ainsi un continuum de lumière blanche, c'est-à-dire un spectre lisse et très large, comme l'est celui d'une lampe. (Figure 3.2)

Mais le continuum est directionnel, comme l'est le rayon laser qui l'a

généré. On peut donc s'en servir pour « illuminer » une direction

particulière. Il est donc bien adapté pour des mesures à distance. On

peut par exemple s'en servir pour des mesures de spectroscopie, dans

lesquelles on caractérise une espèce chimique (par exemple, un polluant de l'air atmosphérique) en observant les longueurs d'ondes qu'il absorbe dans le spectre du continuum. Grâce au large spectre du continuum, on peut même détecter plusieurs espèces à la fois.

3 - "Photographier" les réactions chimiques

La durée des impulsions ultrabrèves, inférieure à la picoseconde, correspond à l'échelle de temps des processus mis en jeu dans les réactions chimiques.

Ces temps sont tellement courts qu'on ne peut pas les observer

directement : aucune caméra, aucun détecteur, n'est assez rapide pour

cela. Par contre, les lasers femtoseconde permettent de les observer

indirectement. Pour cela, on partage l'impulsion femtoseconde en deux

(par exemple grâce à un miroir semi-réfléchissant), et l'on retarde l'une des impulsions (l'impulsion de sonde) par rapport à l'autre (l'impulsion de pompe). Concrètement, on peut obtenir ce délai en faisant parcourir à l'impulsion de sonde un chemin plus long que l'impulsion de pompe.

4 - Schéma pompe-sonde

L'impulsion de pompe va donc arriver la première sur l'objet à étudier, et y initier par exemple la rupture d'une liaison chimique, c'est à dire la séparation de deux parties d'une molécule. L'impulsion de sonde, arrivant peu après, sert à « observer » l'état de l'objet. Par exemple, son absorption dépendra de la séparation des fragments de la molécule.

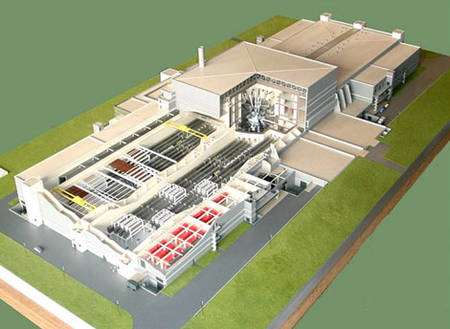

Le laser Mégajoule, actuellement construit par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) près de Bordeaux, doit être, avec le NIF américain, le laser le plus énergétique du monde. Chacun de ses flashes produira une énergie de 1,8 MJ (près de deux millions de Joule ou mégajoule, d'où son nom), c'est-à-dire l'énergie qu'aurait accumulée une masse de une tonne après une chute de 200 mètres !

Avec une telle énergie, focalisée sur moins de 1 mm2, on peut reproduire les conditions de la fusion thermonucléaire, afin de simuler les conditions de fonctionnement d'une arme nucléaire, ou celles rencontrées au coeur des étoiles : ces expériences en modèle réduit permettront d'affiner les modèles de simulation par ordinateur.

Le laser mégajoule n'est pas à proprement parler un laser à impulsions ultrabrèves, puisque ses impulsions ont une durée de 20 ns.

Mais l'énergie mise en jeu, et la puissance atteinte (550 TW) en font

incontestablement un laser de puissance exceptionnelle. Cette puissance

est atteinte en combinant sur la cible 240 faisceaux laser fournissant

7,5 kJ chacun.

Ces 240 faisceaux sont synchronisés avec une grande précision 50 microns, et 15 picosecondes maximum). Chaque faisceau est, comme une chaîne d'amplification à dérive de fréquence, constitué d'éléments successifs (Figure 4.1) :

- un oscillateur, qui produit une impulsion de basse énergie (quelques nano-joules, soit quelques milliardièmes de joule) à une longueur d'onde de 1053 nm

- un préamplificateur à deux niveaux, qui amplifie les impulsions issues de l'oscillateur jusqu'à une énergie pouvant atteindre 1 J.

- une section amplificatrice, dans laquelle le faisceau passe quatre fois à travers 18 plaques de verre dopé au néodyme, pour atteindre 15 à 20 kJ

Après leur amplification, les faisceaux traversent des cristaux non-linéaires qui triplent leur fréquence : le faisceau devient alors ultraviolet.

- un oscillateur, qui produit une impulsion de basse énergie (quelques nano-joules, soit quelques milliardièmes de joule) à une longueur d'onde de 1053 nm

- un préamplificateur à deux niveaux, qui amplifie les impulsions issues de l'oscillateur jusqu'à une énergie pouvant atteindre 1 J.

- une section amplificatrice, dans laquelle le faisceau passe quatre fois à travers 18 plaques de verre dopé au néodyme, pour atteindre 15 à 20 kJ

Après leur amplification, les faisceaux traversent des cristaux non-linéaires qui triplent leur fréquence : le faisceau devient alors ultraviolet.

Le laser Mégajoule devrait être mis en fonctionnement en 2011. Le chantier est impressionnant : un bâtiment de 40 000 m2

abritant l'une des plus grandes salles blanches d'Europe (Figure 4.2). Y

sont attendus 125 tonnes de verre amplificateur et 9000 m2 de surfaces optiques !

Le laser Téramobile est issu d'un projet franco-allemand initié en 1999 par le CNRS et la DFG (Allemagne).

Dès le départ, ce projet a fédéré quatre laboratories à Berlin, Jena

(Allemagne), Palaiseau (LOA, Ecole Polytechnique) et Lyon (Lasim,

Université Lyon 1). Ces laboratoires ont depuis été rejoints par le

groupe de physique appliquée de l'Université de Genève. Afin d'étudier les applications des lasers ultrabrefs dans l'atmosphère, l'équipe du Téramobile a construit le premier laser mobile produisant des impulsions femtoseconde d'une puissance de plusieurs TW : cette puissance instantanée correspond à celle de mille centrales électriques.

1 - Le laser Téramobile

Le

laser Téramobile est intégré dans un conteneur maritime équipé comme un

laboratoire d'optique, et dont les spécifications permettent des

mesures de terrain quelques soient les conditions météorologiques. C'est un système d'amplification à dérive de fréquence, dans une configuration classique adaptée aux contraintes de place liées à la construction d'un système mobile. Il fournit des impulsions à une cadence de répétition de 10 Hz. Leur puissance est de 5 TW, soit 350 mJ émis dans une durée de 70 fs.

Le Téramobile est particulièrement dédié à l'étude de la filamentation. Dans ce mode de propagation, l'effet Kerr, une modification locale de l'indice de réfraction de l'air

lié à l'intensité du laser, focalise le faisceau sur lui-même.

L'intensité attente grâce à cette auto-focalisation permet d'ioniser

l'air. Le plasma

ainsi généré contrebalance l'auto-focalisation. L'équilibre dynamique

qui s'ensuit s'établit pour des distances de plusieurs dizaines à

quelques centaines de mètres. Les structures ainsi créées dans le

faisceau ont un diamètre de l'ordre de 100 µm et sont appelées

filaments.

L'automodulation de phase dans les filaments génère un large continuum, directement observable à l'oeil nu. (Figure) Le spectre correspondant a été mesuré de 300 nm à 4,5 µm.

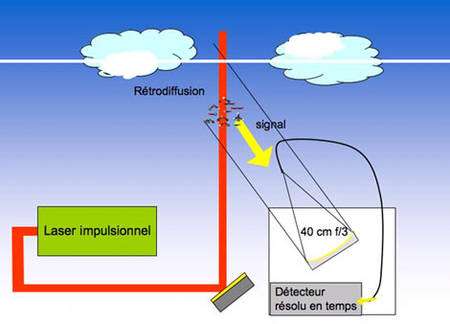

2 - Le Lidar femtoseconde

Grâce au continuum de lumière blanche, les lasers femtoseconde-Térawatt tels que le Téramobile pourraient améliorer les mesures Lidar.

Le principe du Lidar consiste à émettre des impulsions lumineuses dans l'atmosphère, où elles sont atténuées et rétro-diffusées. La partie diffusée vers l'arrière est détectée en fonction du temps (donc de la distance de diffusion)

et permet de reconstituer une information sur la composition de l'air

sur le chemin du faisceau. En balayant le faisceau, on peut en plus

réaliser une cartographie des polluants recherchés.

Alors

que le Lidar classique, basé sur un laser monochromatique, ne peut

mesurer qu'un polluant à la fois, le Téramobile, grâce au continuum de

lumière blanche, permet de mesurer simultanément plusieurs paramètres

atmosphériques.

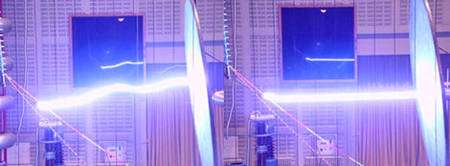

3 - Guider la foudre ?

L'ionisation de l'air dans les filaments le rend conducteur de l'électricité. Le faisceau laser peut donc se comporter comme un « fil électrique » qu'on placerait à un endroit bien choisi dans le ciel, pour jouer le rôle d'un paratonnerre. Des expériences en laboratoire, avec « seulement » quelques millions de volts

et des décharges de quelques mètres, ont montré que la tension de

claquage est réduite d'environ 30 % par le laser. Mais l'effet

spectaculaire est le guidage de la décharge : celle-ci suit le chemin du

faisceau laser (à droite), au lieu d'un tracé aléatoire des décharges

naturelles (à gauche).

Conclusion

Si les diverses applications des lasers

ultrabrefs et de forte puissance sont nombreuses et prometteuses, elles

restent pour beaucoup encore confinées au laboratoire. Cependant,

certaines d'entre elles, en particulier celles qui nécessitent le moins

d'énergie par impulsion, telles que l'usinage et la chirurgie,

font leur entrée dans le monde industriel. Cette entrée est directement

liée à l'évolution de la technologie laser, qui aboutit à des systèmes

plus fiables et plus compacts, plus simples à mettre en oeuvre.

Les applications à plus grande échelle, telles que celles ouvertes par le Téramobile pour la télédétection Lidar ou le contrôle de foudre, devraient suivre le même chemin lorsque l'amplification de puissance pourra elle aussi se démocratiser.

Ainsi, les lasers femtoseconde complètent l'éventail déjà large qu'offrent les lasers et leur multitude d'applications.

Pour en savoir plus

Chirurgie réfractive de l'oeil : http://www.lasik.fr/

Laser mégajoule : www-lmj.cea.fr

Téramobile : www.teramobile.org

Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Optique_impulsionnelle, http://fr.wikipedia.org/wiki/Laser

Laser mégajoule : www-lmj.cea.fr

Téramobile : www.teramobile.org

Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Optique_impulsionnelle, http://fr.wikipedia.org/wiki/Laser

Codes Promo

Commentaires

Enregistrer un commentaire